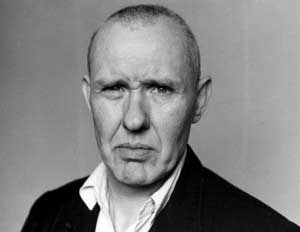

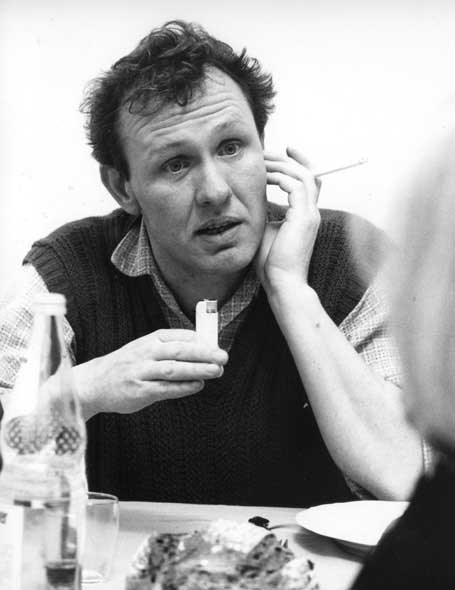

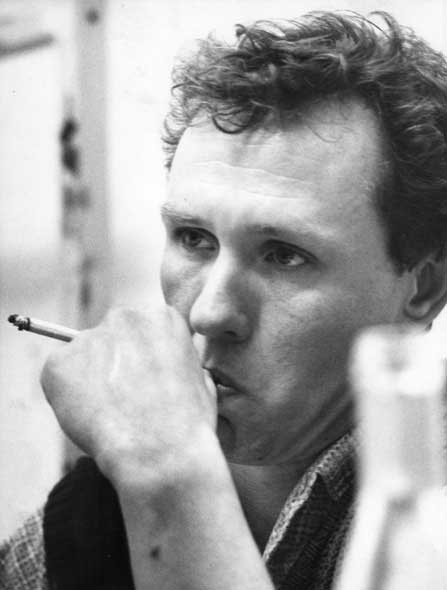

• Dieter Haack ist am 14. Februar 1941 in Gladbeck geboren. • Er besuchte von 1959 bis 1963 die Kunstakademie in Düsseldorf. .

• 1967 erhielt er den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. • 1970 und 1971 folgte ein Stipendium an der Villa Massimo in Rom.

• Seit 1974 lebt Dieter Haack in Köln.

Dieter Haacks Bilder verblüffen den Betrachter spontan durch ihren eher einnehmenden und scheinbar unprovokativen Gestus. Mit scheinbar einfachen Ausdrucksmitteln – geometrischen Figuren, plakativen Farbflächen und der Verwendung des Rasterpunktes – die jedoch mit leidenschaftlicher Sorgfalt und Meisterschaft komponiert werden, entsteht jeweils ein eigenes Farb-Form-Universum, das um Motive unsere Zeit, Vorzeit oder Unzeit kreist.

Seine Bilder sind ästhetisch, duftend, warm. Ihre Beunruhigung ist nicht vordergründig, sondern tiefgründig. Sie verstören durch ihren Gegensatz von formaler Gefälligkeit und inhaltlicher Ungeheuerlichkeit. Aber darin wird auch ein Ringen um Toleranz und Verständnis spürbar: Unsere Welt ist vielgestaltig, chaotisch, schräg und schief, aber man muss sie trotz aller Ungeheuerlichkeiten lieben.

(Stephan Grünewald 2002)

Dieter Haack will mit seinen Bildern nicht missionieren oder die Welt verändern: Haack will unsere Welt in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit zeigen. Dieter Haack nutzt daher bei seinen Ölbildern die Druckerschwärze von Zeitungen. Er montiert die Motive unserer Zeit in seine Bilder.

Trümmerfrauen, Staatsmänner, Sportler, Schriftsteller, Kinder. Er fordert den Betrachter dadurch zu einer Auseinandersetzung mit seiner Welt heraus. Einer Auseinandersetzung, die weder beschönigt noch verurteilt, sondern beschaut: der Blick in die Realität erscheint als Versuch, das Unaushaltbare aushaltbar, ansehbar zu machen. Die riesige Spektralität seiner Motive ist dabei immer getragen von einer konstruktivistischen Ordnung: die Raute als ursprüngliche Form gliedert und rhythmisiert seine Bilder.

Die Spannung und die Gebärde seiner Bilder begründet sich aber im meisterhaften Einsatz der Farbe, in den Farb-Kontrastierungen, in den Schattierungen und Ballungen, die man so noch niemals gesehen hat. Die Farbe erscheint bei Haack als Urgrund aller Schöpfung und sie vermittelt dem Betrachter das Gefühl, dass das Seiende von einer geheimen Ordnung getragen ist.

(Stephan Grünewald 2002)

Die künstlerische Stringenz Dieter Haacks, die unzeitgemäße Eigenwilligkeit und kompositorische Strenge seiner Werke, die dennoch ein Höchstmaß an innerer Freiheit und Bewegung entfaltet, fordern den Betrachter immer wieder zu eigenem Mitwirken und eigenen Kommentierungen heraus.

Klaus Gollwitz beschreibt den ständigen Wechsel der „Lesart“ der Bilder: „Der unendliche Farben- und Formvorrat, den wir im langsamen Drehen eines Kaleidoskops bewundern, ist in den Bildern von Dieter Haack auf eine simultane Ebene gebracht. (…) In immer neuen Variationen spiegelt die Malerei selbst ein Maximum an Variationen.“ Heinrich Hahne spricht in der FAZ von der Musik seiner Bilder und vergleicht sie mit „gemalten Mobiles“. Für Hahne „besteht das Produktive seiner Kunst darin, dass er innere Bewegung im scheinbar Bewegungslosen entfaltet.“ J. Roh betont in seinem Buch `Deutsche Kunst seit 1960´, dass in den Bildern Dieter Haacks „mit den einfachsten Mitteln der Geometrie plötzlich eine Illusion von Landschaft geschaffen ist.“

Seit 1990 malt Dieter Haack an seinem Bilderzyklus mit dem Titel „Verloren in der Welt“. Von Auschwitz mit My Lai, von Kurdistan bis Bosnien-Herzegowina. Sie zeigen Bilder aus Kriegen und Bilder von Menschenrechtsverletzungen, wie sie fast überall auf dieser Welt verübt werden. Aber auch in diesen Bildern klingt neben der Verzweiflung auch eine nie versiegende Zuversicht an, aus der Dieter Haack und seine Bilder ihre Kraft schöpfen.

(Stephan Grünewald 2002)

Jung-Westfalen-Preisträger Dieter Haack

MONOCHROM UND MONOPLAN

(„Entweder male ich ein Bild, oder ich lasse es sein“)

Farbige Fliesen als Wandschmuck?

Solche und ähnliche Fragen werden an Dieter Haack von den Betrachtern seiner Bilder immer

wieder gestellt, wenn sie versuchen, zu seinen nahezu monochromen, geometrischen Farbformen

Zugang zu gewinnen.

„Es gibt nichts Sichtbares ohne Licht,

es gibt nichts Sichtbares ohne durchsichtiges Medium,

es gibt nichts Sichtbares ohne Formen,

es gibt nichts Sichtbares ohne Farbe,

es gibt nichts Sichtbares ohne Abstand und Entfernung,

es gibt nichts Sichtbares ohne Werkzeug des Scheins.“

(Poussin)

Mit diesen Leitsätzen versuchte Dieter Haack uns im Gespräch seine malerische Konzeption des

streng geometrischen Bildaufbaus und der nüchternen Farbgebung zu erläutern. Grundsätzlich

geht er von einer radikalen Trennung von Graphik und Malerei aus. Haack betrachtet die Malerei

als reine Entfaltung der Farbe auf einer Fläche. Sein Bild entsteht aus dem Sehen und soll aus

dem Sehen allein begriffen werden. Diese seit Delaunay in der europäischen Malerei entwickelte

Bildtheorie wird aber nur von Dieter Haack in spezifischer Weise abgewandelt.

Zitat: Bogawus 2, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Philosophie

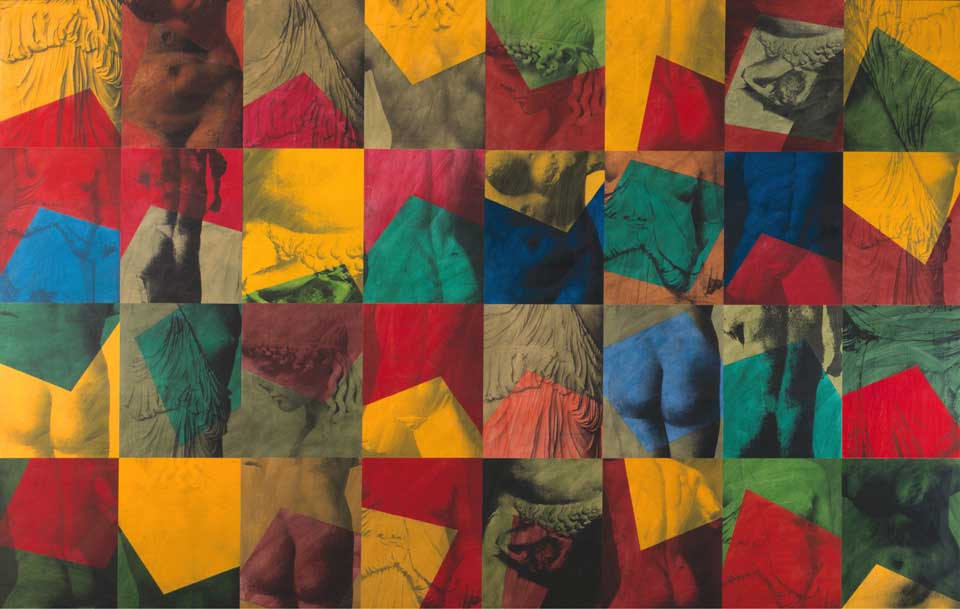

Zu dem Bild gehören folgende Figuren, die auf 32 Felder verteilt sind:

11 mal – Eine verwundete Amazone

06 mal – Eine Venus

06 mal – Der Tyrannentöter Aristogeiton

03 mal – Ein Diskuswerfer

04 mal – Ein Apoll aus Cherchel

02 mal – Ein Bacchus aus Cherchel

Die Marmorstaturen sind alle in römischer Zeit entstanden, der Aristogeiton um 50 v.Chr., die übrigen im 2. Jahrhundert n. Chr..

In der griechischen wie auch in der römischen Skulptur (die als Fortsetzung der griechischen zu verstehen ist) gehörte es zur Praxis der Bildhauer, einmal erfundene und für gut befundene Bilder als Motiv immer wieder aufzugreifen und neu zu formulieren. Hierzu gehört der Bacchus aus Caesarea Mauretaniae (heute Cherchel, Algerien), der mit einem bronzenen Bacchus in Florenz eng verwandt ist.

Traditionelle Motive und kleine motivische Elemente standen in den Werkstätten zur Auswahl. Die „Formenschatzkiste“ wird kleine Modelle aus Ton, Bronze und Gips, vielleicht aus Musterbücher (ein solches ist bislang nicht gefunden worden) enthalten haben. Aus der antiken Literatur schließen wir, dass es auf das Urteil (iudicium) des Auftraggebers ankam, die Muster (exempla) auszuwählen. Es kam dann auf das Können des Bildhauers an, das aus traditionellen Mustern bestehende Bildkonzept lebendig werden und zu einer stilistischen Einheit wachsen zu lassen. Für derartige traditionsgebundene Objekte habe ich den Begriff „Konzeptfiguren“ eingeführt.

Dem weitaus größten Teil römischer Idealplastik liegen Konzepte zugrunde, die an vielen Statuen wieder zu erkennen sind.

Die Achtung der Tradition führte im ersten Jahrhundert v. Chr. zu einer Sonderform, nämlich

zur Anfertigung von Kopien. In römischen Zeiten wurden diese Werke nicht als Kopien, sondern als Kunstwerke bezeichnet. Und Kunstwerke sind sie in einem ganz besonderen Maße. Von berühmten Werken griechischer Zeiten wurden Gipsabgüsse hergestellt. Mit Hilfe eines Abgusses konnte die Komposition maßgleich auf einem Marmorblock übertragen werden. Dabei wurde kein Duplikat angefertigt. Im Gegenteil, die Herausforderung für den Bildhauer bestand darin, der würdigen Komposition eine eigenständige Oberflächengestaltung zu verleihen. Auf diese Weise wurden Tradition und Zeitgenössisches zu einer neuen Einheit verschmolzen. Die Anfertigung dieser Kunstwerke war wegen der Beschaffung eines Abgusses und der mühsamen, maßgetreuen Übertragung auf das neue Objekt sehr kostenaufwendig. Es versteht sich daher von selbst, dass nur gute Bildhauer mit der Aufgabe betraut wurden, ein derartiges doppelschichtiges Kunstwerk aus dem Stein zu hauen. Abgesehen von Bacchus sind alle anderen Figuren Kopien; es handelt sich um Bildwerke auserlesener Qualität.

Unter unseren Figuren gibt es zwei Kopien griechischer Werke, die sogar in der antiken Literatur erwähnt worden sind: der Aristogeiton und die Amazone. Die beiden Athener Bürger Aristogeiton und Harmodios hatten gegen Ende des 6.Jhs. v. Chr. versucht, den über Attika herrschenden Tyrannen zu töten. Das Attentat misslang, und beide büßten die Tat mit ihrem Leben. Nachdem den Athenern die Vertreibung des Tyrannen gelungen war, setzten sie den beiden ein Denkmal aus Bronze, das erste öffentlich-politische Denkmal Griechenlands, das in der Folge eine sehr wechselvolle Geschichte erlebte. Die außergewöhnliche lebendige Kopie aus Marmor wurde am Abhang des Capitols in Rom gefunden. Wie bei der „Orginalgruppe“ muss auch die Aufstellung auf dem Capitol einen politischen Hintergrund gehabt haben.

Wenn der römische Schriftsteller Plinius eine verlässliche Quelle hatte (was bezweifelt wird), dann wäre die Amazone einem Künstlerwettstreit zu verdanken. Die bedeutendsten Bildhauer der Hochklassik, Phidias, Polyklet und Kresilas, sollen für das Heiligtum der Artemis in Ephesos eine verwundete Amazone geschaffen haben, und Polyklet soll aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangen sein. Drei sehr unterschiedliche Amazonendarstellungen sind in Kopien römischer Zeit überliefert. Jetzt streiten sich die Archäologen, welche Amazone dem Polyklet zuzuschreiben sei.

Nicht nur Werke griechischer, sondern auch Schöpfungen römischer Zeit wurden kopiert. Als römische Schöpfung der Zeitwende ist ein Apoll zu betrachten, von dem etwa 150 Jahre später in Cherchel eine Kopie angefertigt wurde. Der Apoll mit seinem kräftigen Körper und dem kleinen Kopf mit kindlichen Gesichtszügen übernimmt die Komposition maßgleich und ist gleichwohl ein Meisterwerk seiner Zeit!

Aufgrund der von mir geschilderten Arbeitsweise antiker Bildhauer versteht sich, dass ich als Archäologin an den Bildern Dieter Haacks große Freude habe. Er bedient sich meiner Fotokästen (die Fotos wurden für meine wissenschaftlichen Arbeiten angefertigt), sucht die ihm gelegenen Muster heraus und gestaltet mit ihm ein neues Werk. Es ist eine Herausforderung für ihn, die qualitätsvollen, doch sehr unterschiedlichen Muster zu einer stilistischen Einheit zusammenwachsen zu lassen, was bei ihm nicht nur über die Form, sondern vor allem auch über die Farbe geschieht.

Literatur:

Ch. Landwehr, Die antiken Gipsabgüsse aus Baiae. Griechische Bronzestatuen in Abgüssen römischer Zeit (1985).

W.-H. Schuchhardt–Ch.Landwehr, Staturenkopien der Tyrannenmörder-Gruppe. Jahrbuch des Deutschen Archäol. Instituts 101, 1986, 85 ff.

Ch. Landwehr, Die Sitzstatue eines bärtigen Gottes in Cherchel. Zur Originalität römischer Vatergottdarstellungen. 31. Ergänzungsheft der Römischen Mitteilung (1990) 101 ff.

Ch. Landwehr, Die römischen Skulpturen von Caesarea Mauretaniae Band 1 (1993) Idealplastik. Weibliche Figuren benannt.

Ch. Landwehr, Konzeptfiguren. Ein neuer Zugang zur römischen Idealplastik. Jahrbuch des Deutschen Archäol.Instituts 113, 1998, im Druck

Ch. Landwehr, Die römischen Skulpturen von Caesarea Mauretaniae Band 2 (im Druck) Idealplastik. Männliche Figuren benannt.

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:

Dieter Haack

Neuhöfferstraße 21

50679 Köln

Telefon: +49 (0)221 816305

Web: www.dieterhaack.de

E-Mail: kontakt@dieterhaack.de

DATENSCHUTZ

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.

Diese Daten werden

ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann.

Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

KONTAKTFORMULAR

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort

angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.

Diese Daten geben wir

nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

AUSKUNFT, LÖSCHUNG, SPERRUNG

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,

deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1 .Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2 .Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3 .Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4 .Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur †bersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5 .Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.